Murnau, Bayern, Deutschland (Spatianer). Menschenscheu und weltabgewandt war er. Dass er niemals in Vergessenheit geriet, dazu mag sein rätselhafter Tod 1886 im Starnberger See beigetragen haben. König Ludwig II., der in Bayern liebevoll als „Kini“ bezeichnet wird, ist unbestritten ein Mythos. Als er 1864 als vierter Wittelsbacher den Thron übernahm, hätte er die Uhren gern in die Zeit des Sonnenkönigs Louis XIV. zurückgedreht und wie sein großes Vorbild mit einem fest zementierten Herrschaftsanspruch í la „L ´état c ´est moi“ (Der Staat bin ich) regiert. Ludwig II. war ein großer Bewunderer des Absolutisten, vor allem im Hinblick auf die architektonische Pracht, die dieser in Frankreich geschaffen hatte. Was König Ludwig II. später mit Schloss Herrenchiemsee realisierte, war eigentlich schon für Schloss Linderhof geplant: ein Nachbau von Versailles. Doch der Platz reichte nicht aus und so entstand inmitten der wilden Ammergauer Alpen das kleinste und in gewisser Weise zugleich bedeutendste Ludwig-Schloss. Denn es war das einzige, in dem er tatsächlich gelebt hat. Rechnet man alle Aufenthaltszeiten zusammen war er insgesamt acht Jahre auf Schloss Linderhof.

Alles begann in Murnau

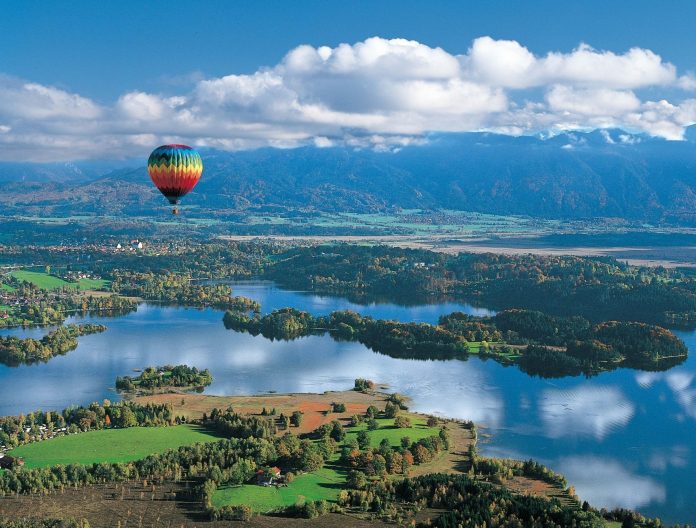

Wer sich auf die Spuren des schillernden Regenten begibt, sollte mit Murnau beginnen. Immer wenn Ludwig II. von München nach Linderhof unterwegs war, legte er in dem idyllischen Städtchen eine Pause ein. Der Ort, seine klaren Seen und der freie Blick auf die Berge am Horizont hatten es dem König angetan, längst bevor berühmte Maler wie Wassily Kandinsky, Franz Marc, Gabriele Münter und Alexej Jawlensky hier Inspiration suchten und den Weg zum Expressionismus fanden. Gewöhnlich kehrte Ludwig II. im „Hotel Post“ ein, das noch heute an seinen Stammgast erinnert. Hier plante der Monarch nämlich den Bau eines Versailles-Schlosses auf der nahegelegenen Insel Wörth im Staffelsee. Dort hatten seine Eltern im Schatten der 1000-jährigen Linde so manches Jahr ihren Hochzeitstag gefeiert und in König Ludwig II. die Liebe zur Zugspitz-Region geweckt. Doch der Inseleigentümer wollte nicht verkaufen und die Minister kein Geld locker machen. So blieb dieser Traum des Märchenkönigs unerfüllt. Dafür steht in Murnau an der Kohlgruber Straße das erste Ludwig-Denkmal Deutschlands. Die zwei Meter hohe Büste aus Carrara-Marmor befindet sich vor einer aufgetürmten Felsgruppe und wird von zwei bronzenen Löwen flankiert.

„Tischlein-Deck-Dich“ auf Schloss Linderhof

Ab Murnau nahm der bayerische König die Kienbergstraße, die damals eine besonders schwierige Etappe auf der uralten Handelsverbindung zwischen Venedig und Augsburg war. Jetzt ist sie ein historischer Lehrpfad. Um die enorme Steigung zu bewältigen, musste der Tross in Oberau halten und bis zu zehn weitere Pferde vor die Kutsche spannen. Heute kann man die zwanzig Kilometer bequem mit dem Bus oder dem Auto bewältigen. Schloss Linderhof, ein Juwel im Stil des französischen Rokokos, war mit allerlei Finessen ausgestattet. Am meisten fasziniert die Besucher das „Tischlein-Deck-Dich“, das sich damals mit frisch angerichteten Speisen aus dem Boden erhob und nach dem Mahl wieder in der Versenkung verschwand. Ludwigs Leibgerichte waren zum Beispiel Kürbiscremesuppe mit Zucchini-Tarte, Kalbsvögerl mit Reis, Hecht im Kraut, Rehkitzrücken mit Tobinamburpüree und Felchenfilet mit Kohlrabi. Zum Dessert wurden „Schoko-Schwäne im Fruchtsee“ serviert. Neun Gänge pro Mahlzeit waren keine Seltenheit. Sein Schlafzimmer glich dem des französischen Sonnenkönigs: Der Raum wurde so aufgeteilt, dass der Monarch die erste und letzte Audienz des Tages am Bett halten konnte. Eine weitere Attraktion auf Schloss Linderhof ist die „Venusgrotte“. Sie ist eine künstliche Tropfsteinhöhle mit See, Wasserfall und vergoldetem Muschelkahn, in dem er nachts zwischen echten Schwänen auf- und abruderte. Die unterirdische Anlage, die König Ludwig II. nach einer Szene aus der Wagneroper „Tannhäuser“ errichten ließ, konnte in Blau- und Rottönen illuminiert werden – je nach Stimmungslage. Den Strom dazu lieferte ein eigenes Elektrizitätswerk. Wer dem Monarchen ganz nah sein möchte, kann im Schlosshotel Linderhof übernachten, das idyllisch inmitten der 51 Hektar großen Parkanlage liegt. König Ludwig II. selbst war oft Gast im nahen Forsthaus Unternogg. Wildspezialitäten stehen hier auf der Speisekarte. Wer wandern möchte, sollte den Parkplatz Unternogg als Ausgangspunkt nehmen. Das hat den Vorteil, dass man am Ende der Wanderung gleich gut einkehren kann. Auf angenehmen Waldwegen läuft man vom Forsthaus Richtung Kammerl und Saulgrub bis zur Ammerbrücke. Hier lohnt der kurze Abstecher zur Scheibum. Wieder zurück auf der linken Ammerseite leiten Schilder den Wanderer zu den Schleierfällen und zum sehenswerten „Wasservorhang“. Richtung Hargenwies und Schildschwaig geht es weiter zur Wieskirche. Das Prunkstück des oberbayerischen Rokoko ist tatsächlich ein „Schwarzbau“. Ohne behördliche Genehmigung und hoch verschuldet trieb das Kloster Steingaden die Errichtung stetig vorwärts, bis es kein Zurück mehr gab. Wem der Trubel an der Kirche zu groß ist, der wandert auf dem „König-Ludwig-Weg“ weiter, am Weiler Resle vorbei zur alten Königstraße. Abschließend spaziert man durch herrliche Wald- und Wiesenregionen immer geradeaus und stets flach zurück zum Ausgangspunkt am Forsthaus Unternogg.

Königshaus am Schachen – türkischer Traum aus 1001er Nacht

Wer sich eine wesentlich zünftigere Wanderung zutraut, der sollte unbedingt das Könighaus am Schachen besuchen. Drei Wege führen dort hinauf, einer über die Partnachklamm, einer über das Oberreintal und einer über Elmau. Dort bietet sich das Alpengut Elmau, die ehemalige Telegrafen- und Pferdewechselstation des Königs, als Übernachtungsquartier an. Keiner der vorgeschlagenen Wege ist aber kürzer als 3,5 Stunden. Festes Schuhwerk ist unbedingt zu empfehlen. Der Schachen ist ein Mini-Palast im Berghütten-Format, den er sich nach den Plänen von Georg Dollmann in 1866 Metern Höhe im Wettersteingebirge geschaffen hat. Hier oben erfüllte er sich seinen türkischen Traum von 1001er Nacht. In muselmanischen Gewändern gehüllt lag er auf Kissen, rauchte Tabak und schlürfte Mokka. „In stillem Gebirgshause auf steiler Höhe, von Schnee und dichtem Nebel umhüllt, aber froh, dem Weltgetriebe entrückt zu sein”¦“ – so beschrieb König Ludwig II. dem Komponisten Richard Wagner 1881 seine „heimliche Residenz“ in den Bergen. Bis Oktober werden Führungen angeboten, bei denen sich die Gäste in die Welten des Regenten versenken können. Betreten tut man das Haus über sein mit Zirbelholz vertäfeltes Wohnzimmer, in dem sich ein sechsarmiger Leuchter, ein weißer glasierter Kachelofen und seine Stuckbüste befinden. An den Wänden hängen Graphiken mit Motiven aus den Nibelungen-Sagen und Ölgemälde. Zwei von ihnen zeigen seinen nicht mehr vorhandenen exotischen Wintergarten in der Münchner Residenz mit indischem Königszelt und den Eisriesen des Himalayas. Ganz in Weiß und Blau gehalten ist das Schlafzimmer des Königs. Über eine enge Wendeltreppe erreicht man den prächtigen Salon im Obergeschoss und ist total überrascht. Kein Besucher erwartet nach den schlichten Zimmern im Erdgeschoss, die einem Holzhaus im Hochgebirge angemessen erscheinen, einen derartigen Reichtum. In der Mitte steht ein Brunnen mit drei Schalen und einem Bassin. Decke, Wände und Teppiche sind aufwendig dekoriert, die Diwane mit kostbaren, ornamentierten Stoffen bezogen. In großen Vasen stehen fächerförmige Wedel aus bunten Pfauen- und Straußenfedern. Räuchergefäße auf zierlichen Ständern, Ampeln aus bunten Gläsern und ein vergoldeter Lüster ergänzen das Interieur. Doch damit nicht genug. Das einfallende Licht steigert den Farbakkord aus Gold, Blau und Rot noch durch mehrfarbige Glasfenster. Wenn die Sonne scheint flammt die opulente Ausstattung auf, bei Regen und Wolken ist sie in ein geheimnisvolles Dämmerlicht getaucht. Vorlage dieser Pracht war ein Raum in einem Palast in Eyüp bei Istanbul, den Sultan Selim III. für seine Schwester ausstatten ließ. Er ist als Stich einfarbig abgebildet in einer englischen Publikation über Konstantinopel und seine Umgebung erschienen. Diese muss König Ludwig II. gekannt haben, denn die Umsetzung ist relativ genau, bis hin zur Ornamentik. Auch die im Text beschriebene Farbgebung wurde nachgeahmt. Eine andere wichtige Quelle war das türkische Wohnhaus auf der Pariser Weltausstellung von 1867, die der bayerische Monarch besucht hat. Außerdem war er stets bestrebt, seine Kenntnisse der türkischen Baukunst durch Literatur, Zeichnungen und photographische Aufnahmen zu erweitern. So entstand gemäß der damaligen Orientmode auf dem Schachen eine stimmungsvolle Alhambra, die dem Monarchen als Bühne für seine Rollen als Sultan, Scheich, Emir oder Kalif diente. Mehrmals hat er dort seinen Namens- und Geburtstag, nämlich den 25. August, gefeiert. Sehenswert ist auch Deutschlands einziger Alpengarten, der 1900 als eine Außenstelle des Botanischen Gartens München angelegt wurde: Direkt neben dem Königshaus am Schachen, das von außen wie ein Schweizer Chalet aussieht, gedeihen über 1000 alpine Pflanzen, die aus allen Teilen der Welt stammen – von den Rocky Mountains bis hin zur Arktis.

Zu sich selbst finden – Günstig Übernachten auf dem Soiern

Ein weiteres Highlight mitten in den Bergen ist sein Jagdhaus am Soiern. „Endlich nahten für mich wieder heilere und schöne Tage des Friedens und ruhiger Sammlung, die ich auf Bergesgipfeln, umweht von balsamisch stärkender Himmelsluft nie vergeblich suchte.“ Dies schrieb König Ludwig II., kurz bevor er dorthin aufbrach. Das Jagdhaus am Soiern war sein erstes Refugium in der Zugspitz-Region, in das er sich seit 1867 jährlich für ein paar Tage verabschiedete. Diese königliche Hütte auf 1610 Metern oberhalb von Krün und Wallgau, nahe Mittenwald, bestand aus einem Wohn- und Schlafzimmer für seine Majestät, aus Räumen für Diener und Küchenchef sowie Ställen für die Reit- und Tragpferde. Hier konnte der König abschalten und zu sich selbst finden. Besonders genoss er die nächtlichen Fahrten auf dem oberen Soiernsee mit seinem Segelboot „Tristan“, das er eigens den Berg hinauf transportieren ließ. Und wenn ihm danach war, ließ er auch mal ein Feuerwerk abbrennen, um das Spiel des Lichts im Wasser und auf den gewaltigen Felswänden zu verfolgen. Oft zog es den König auch vom Jagdhaus am Soiern zur 2050 Meter hohen Schöttlkarspitze und zu seinem Aussichtspavillon „Belvedere“. Dort übernachtete er, um den Sonnenaufgang am nächsten Morgen zu genießen. Mit einem grandiosen Blick über das mächtige Karwendelgebirge, die schroffen Wände des Wettersteingebirges und der Zugspitze bis hin zum Estergebirge. Von hier aus konnte er seinen Lieblingsberg, den Herzogstand ebenso sehen wie das Königshaus am Schachen. Das „Belvedere“ an der Schöttlkarspitze ist Anfang des vergangenen Jahrhunderts abgebrannt, die königliche Berghütte und das ehemalige Stallgebäude am Soiern stehen noch. Heute gehören die beiden Häuser zum Deutschen Alpenverein und bieten Wanderern einfache und günstige Übernachtungsmöglichkeiten. Die schönste Route beginnt an der Isarbrücke in Wallgau mit dem Reitweg des Königs, der an mehreren Wasserfällen vorbei führt. Weiter geht es über den „Lakaiensteig“, der sich an steilen Hängen entlang windet und den die Diener benutzten, um noch vor dem König am Ziel zu sein und alles für seinen Empfang vorzubereiten. In rund vier Stunden können geübte Wanderer die Soiernhäuser erreichen und sich im Angesicht königlicher Aussichten stärken. Wer seine Reise auf den Spuren des legendären Monarchen noch kulinarisch abrunden möchte, sollte das berühmte Barockkloster Ettal besuchen. Es unterhält mehrere Gasthöfe, eine Brauerei und eine Destillerie.

Reisehinweise:

Mehr Infos auf der Heimatseite www.zugspitz-region.de im Weltnetz.

Tipp: Der Geschmack längst vergangener Zeiten – Erinnerungen eines Hofkochs: Kulinarische Lesung auf den Spuren von König Ludwig II. mit Klaus Wittmann am 14. April 2016 im Westerhof-Café im Stieler-Haus in Tegernsee. Beginn 19 Uhr, Kartenbestellung unter Telefon 08022-7040343 oder per E-Mail unter veranstaltung@stielerhaus.de.

Anmerkung:

Vorstehender Beitrag von Sonja Schön wurde unter dem Titel Auf den Spuren des Märchenkönigs durch die Zugspitz-Region im WELTEXPRESS am 8.4.2016 erstveröffentlicht.